三次围垦出新村

□戚正欣

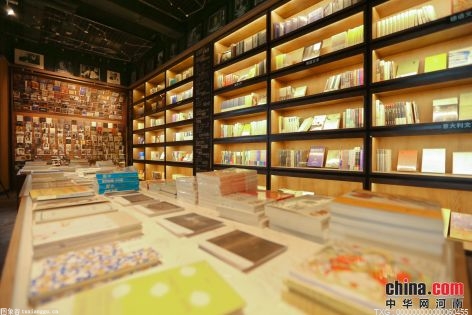

(相关资料图)

(相关资料图)

千百年来,位于大江之滨的口岸沿江地区饱受着沧桑巨变,大自然的洪荒之力使江岸线变得进退无常,直至上世纪九十年代,江岸的坍塌还时有发生,而部分水域还渐渐长成沙滩,围垦后变成良田。2001年行政村合并前的双新村就是口岸境内通过三次围垦而形成的最年轻的村,其成陆建村的历史仅90年。

1929年之前,后来的双新村域尚在浩渺的东夹江中,其南为江中之岛永安洲,由永安洲北岸到江北岸原封家庄轮船码头处是长江的支流——东夹江。支流上游起点在龙窝口靴子滩与穿心港交界处,下游从龙梢港以下入长江。1902年,英商祥茂轮船公司曾在这里的封家庄开设“洋棚”招徕旅客,有大轮通往上海。

由于长江上游携带的大量泥沙到这里后逐渐沉淀,东夹江北侧封家庄码头一带江面很快淤浅,开设不久的封家庄轮船码头不得不于1910年西迁至龙窝口济川河入江处,东夹江淤积出的滩涂潮涨时和江水连成一片,被淹的芦苇在水面上摆动,潮落后则裸露出大片沙滩。

东夹江沙滩出现后,引来了县内外一些有钱的精明人士的关注,他们先是去设在常州的省沙滩管理处申请购买沙滩的开垦权,再到泰兴县沙滩局落实开垦,在办理了一系列手续并经县局派员实地勘查后,便举荐领头人组织大批“淮夫”来此挖泥、取土、围堤(“淮夫”指苏北淮阴、盐城一带来的民夫)。

从1929年冬至1968年,这里前后进行了三次围垦造田,随着每次围垦的完成,村域面积就进一步扩大,先后形成了一批新的居住集中点(圩),人口也不断增加,随着后来东夹江东西两端筑起了与永安洲相连的大坝,这里再也不是过去那样的临江的沙滩之地,而成为口岸镇境内最年轻的行政村。

第一次围垦时间在1929年冬至1930年春,首先筑起了南北两道江堤,北江堤西从后来的龙窝小学前起,东到徐家园止。南江堤西从现在的龙窝一组起,向东沿后来的双新大道至双一、双四组南,两道江堤筑成后,又将堤内分框隔开、挖河筑圩,整个垦区内分成九个圩,由西向东按数字顺序排列,从头圩至九圩。

各圩围垦好后,各大户按出资多少确定了各自的土地,然后招佃户来种租田,佃户中条件好的种10多亩20多亩,条件差的租种上二三亩,从此后,佃户们陆续来到各圩开荒种沙田,并逐步在此落户。

第二次围垦在10年后的1939冬至1940年春。因第一次围垦后南江堤外又长出一片沙滩,于是大户们再次申请获准建堤围圩。新的江堤西从龙窝口南端靴子圩起,向东到广安洲止。这次新围成的土地共划为五个圩,因这些圩都为新设,故由西往东按数字排列分别起名为新一圩到新五圩。

第三次围垦是在1968年,经过长期的泥沙淤积,东夹江已是芦苇丛生,无法通航,当时决定围垦东夹江,筑三处江堤与永安洲相连,使土地和水面一下增加了许多,为后来安置杨湾村因塌江而迁来的村民创造了条件。1969年底,为顺应形势需要,双新大队成立,成为口岸镇最年轻的一个大队。

2001年4月,口岸镇所属各村进行行政村合并,位于镇东南部的双新村和与其毗邻的曹李村合并为新明村,在合并村取名时,取了原双新村中的“新”字和曹李村的“明”字(曹李村公社化时曾叫“光明大队”)。从此,新明村成了口岸镇成陆最晚的地方,成了东夹江经三次围垦后形成的最年轻行政村。